Ugal-ugalan Memakan Ikan Goropa di Padapu

Sebenarnya kami percaya saja ketika rekan kami, Rahman Duwingik, bilang bahwa perjalanan ke Ampana, Tojo Una-Una, bakal santai. Dari balik kemudi, Rahman berkata kalau ia sedang tidak ingin kebut-kebutan di jalan Trans Sulawesi. Terlebih, tidak ada yang kami kejar hingga beberapa jam ke depan. Penugasan di sana baru mulai esok dan Ampana, mengutip kelakar yang dulu pernah dianggap lucu, juga tak bakal pergi ke mana-mana.

Akan tetapi, sejak mobil kami keluar dari Poso Kota, Rahman seperti lupa untuk menarik kakinya yang menginjak pedal gas. Seiring dengan kenop klakson yang ditindas secara keji, Rahman melajukan mobil seraya melupakan kata-kata yang ia ucapkan tak sampai sejam lalu itu. Perlahan tapi pasti, saya bersama tiga rekan Rahman lainnya: Arif, Zakki, dan Saidan, yang ada di bangku penumpang mengalami senam jantung juga.

Mobil pun berlari mengikuti kelokan-kelokan Trans Sulawesi sambil berulang kali meraungkan klakson sebagai penanda izin menyalip. Jikalau Pram masih hidup dan ikut perjalanan ini, kelak ia akan menulis bahwa kami ngebut dengan: sekencang-kencangnya, sehormat-hormatnya.

Kami berangkat sekitar pukul 14.00 WITA dari Poso Kota. Untuk mencapai Ampana, satu-satunya jalur yang bisa dirayapi adalah Jalan Trans Sulawesi yang memanjang hingga ke Luwuk. Jalan itu tidak lebar, tetapi cukup untuk dua jalur mobil yang berlawanan arah. Kalau ingin menyalip, kau harus berani menggasak jalur yang berlawanan itu.

Hal lain mengenai Jalan Trans Sulawesi antara Poso-Ampana adalah letaknya yang persis di gigir Teluk Tomini. Sedari lepas Poso Kota, kami sudah ditampari angin asin yang datang dari teluk. Ketika menengok ke sebelah kiri, langit dan laut tampak berpelukan di horison. Tidak menyiakan momen, saya beberapa kali meminta Rahman untuk memperlambat laju mobil agar bisa mengambil beberapa foto selagi matahari belum tergelincir. Hitung-hitung terapi meredakan diri dari rasa waswas diajak kebut-kebutan.

Beberapa saat setelahnya, saya akhirnya tahu bahwa bukan tanpa alasan kalau Rahman menginjak pedal gas hingga lupa diri. Kala masuk daerah bernama Uendela, ia bicara jua soal ini.

“Bapak belum makan siang, kan? Mari, Pak. Saya mau ngejar biar kita bisa mampir ke Padapu sebelum gelap,” ujarnya dalam laju sekitar 80 km/jam.

“Di sana ada ikan laut, Pak. Masih segar-segar. Enak,” Rahman meneruskan tetapi tak sedikitpun mengurangi kecepatan. “Kira-kira satu jam lagi, Pak, kita sampai di Padapu. Restorannya di pinggir laut.”

Saya menelan ludah sejak kata “ikan segar” disebut Rahman. Sejak berdiri di lantai bumi Sulawesi pada paginya, belum sekali pun lidah saya melumat daging ikan. Padahal, Sulawesi adalah surganya makanan laut. Kalau pada kunjungan kali ini saya tidak bisa mencecap ikan, rasanya hidup bakal seperti rangkaian nasib yang sia-sia.

Maka, satu jam berikutnya adalah penantian yang mengusik rasa lapar sekaligus rasa sabar. Untungnya, selain deru mobil yang kian memburu dan klakson yang kian melengking, pandangan kami dihibur oleh apa-apa yang kami salip. Ada sepeda motor yang ringkih, mobil pick-up yang baknya disesaki orang, juga yang paling unik: sapi-sapi yang sedang menyeberang sambil mengunyah.

Sapi-sapi itu milik masyarakat yang bermukim di beberapa perkampungan kecil sepanjang Jalan Trans Sulawesi. Selain gigir pantai yang memanjang dari Utara hingga Timur Laut, jalan menuju Ampana menghidangkan gugusan hutan di sisi yang lain. Di antara hutan-hutan itulah letak perkampungan mereka.

Penantian satu jam itu berakhir kala mobil kami menepi ke sebuah bangunan berdinding kayu di tepi sebuah tebing. Kami sampai di Padapu. Tak ada papan penanda besar. Tulisan Padapu, nama restoran sekaligus nama daerah itu, hanya dipajang sekenanya. Kecil dan terseok-seok di balik pepohonan rimbun di depannya.

Saat masuk, pelayan tidak memberikan daftar menu, tetapi langsung mengajak kami berlima bertandang ke dapurnya.

“Bapak bisa langsung memilih ikan mana yang mau dibakar atau digoreng,” ujar si pelayan. “Ada Goropa juga Baronang. Silakan pilih, Pak.”

Saya terdiam di hadapan baskom penuh ikan. Jangankan bentuknya, nama Ikan Goropa saja baru kali pertama kali saya dengar. Belum lagi pertaruhan soal rasa.

“Pak Memed mau Goropa saja? Digoreng atau dibakar?” Rahman memecah kebisuan. Karena lapar sudah menggerogoti perut, saya buru-buru mengangguk, mengiyakan tawarannya. “Digoreng saja, Pak!”

Memilih Goropa Goreng adalah jalan terbaik, batin saya. Kalaupun dagingnya kelak tak terlalu enak, pengolahan dengan cara digoreng, setidaknya, bakal menitipkan semburat rasa asin di daging ikan. Tidak bakal eneg, pikir saya. Lalu beberapa Goropa dan Baronang pun berpindah tempat ke atas penggorengan dan pembakaran. Ternyata, Arif, Saidan, dan Zakki sama laparnya. Saat saya masih bingung, mereka sudah lebih dulu menentukan pilihan.

Sembari menunggu makanan matang, saya menikmati pemandangan. Posisi restoran yang berada di tebing sekaligus tepian teluk adalah mukjizat. Di beranda restoran, saya bisa melihat laut lepas, juga memeluk angin laut yang kering dan asin. Sehingga, ketika nanti makan, kami akan bersanding dengan laut biru dan langit emas.

Tak berapa lama, hidangan datang. Saya hampir saja mengumpat. Selain ikan goropa goreng, ada cah kangkung, dan yang terbaik sekaligus favorit saya: sambal mentah. Isinya hanya irisan tomat, cabai merah, dan siraman minyak panas.

Saya mengambil nasi, cah kangkung, dan sambal. Dalam satu suap, ketiganya hadir di mulut saya. Oke, akhirnya saya mengumpat. Lalu mengambil seiris daging ikan, mencocol sambal, dan memasukkannya ke mulut. Saya ingin mengumpat lagi, tapi mulut masih penuh berisi daging ikan yang sangat gurih berpadu adukan cabai dan tomat yang masih segar. Saya mengulangi umpatan setelah satu suap itu saya telan. Lalu saya menyuap lagi. Mengumpat lagi. Begitu terus hingga tandas tiga piring.

Benar belaka kalau ikan di Sulawesi ini laknat betul nikmatnya. Saking enaknya hingga konon membuat seseorang yang sudah cukup lama tinggal di Sulawesi pensiun makan ikan setelah pindah ke Jawa. Ikan di Jawa terasa apak di lidah, katanya.

Ikan saya sudah tandas tetapi saya masih bergerilya mencaplok makanan lain. Satu porsi tidak cukup rupanya. Menahan rasa mual akibat diajak kebut-kebut ugal-ugalan juga butuh energi banyak, bos!

“Di Poso juga ada Padapu, Pak,” ucap Rahman tiba-tiba. “Restoran Padapu maksudnya. Di sana juga enak.”

Informasi berharga. Setelah dari Ampana, kami memang akan kembali ke Poso kota. Bisa makan ikan lagi, pikir saya. Juga cah kangkung. Juga sambal. Juga bisa mengumpat dengan lebih tegas. Saya tak sabar. Saya ingin berlari ke hutan kemudian menyanyiku.

“Tapi mari kita ke Ampana dulu. Sebisa mungkin sampai sana sebelum matahari terbenam, Pak. Jalanannya kurang bagus,” lanjut Rahman

Saya terdiam, lalu menatap jam. Pukul 17.30. Ampana masih 60 km lagi. Saya mengernyit. Saya cemas. Saya mohon izin ambil air wudu sebelum naik mobil seraya berdoa, mudah-mudahan jantung saya masih kuat.

Related

Apriani

You May Also Like

Kampung yang Dibuat dari Pelangi

21/11/2017

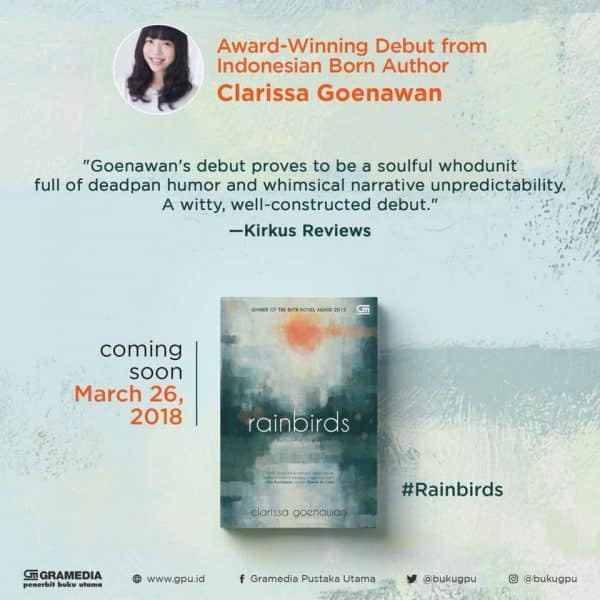

Rainbirds: Misteri yang Menanggalkan Pengetahuan

18/05/2018