Rainbirds: Misteri yang Menanggalkan Pengetahuan

Saya sempat mengira Rainbirds betul-betul ditulis dalam Bahasa Indonesia sampai mata saya menggasruk kata “penerjemah” di balik lembar kedua buku itu. Soalnya, selain tata bahasa yang nikmat dicerna, nama Clarissa Goenawan juga terdengar khas Indonesia. Namun, pada akhirnya, terkaan saya itu hanyalah satu dari sekian asumsi yang tak bersetuju dengan kenyataan.

Setelah berselancar ke pelbagai laman, barulah saya tahu kalau naskah buku ini ditulis dalam Bahasa Inggris. Fakta berikutnya pun memukul saya: Clarissa Goenawan benar lahir di Indonesia, namun ia memegang paspor Singapura.

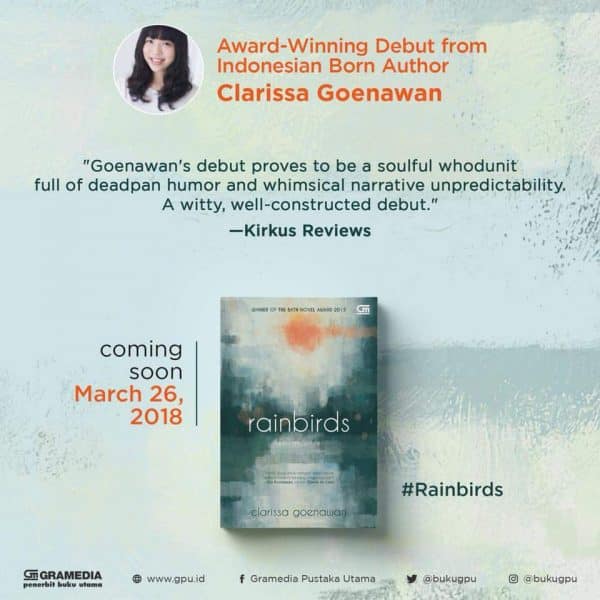

Novel ini menarik perhatian saya karena statusnya sebagai pemenang Bath Novel Award tahun 2015. Bath Novel Award adalah penghargaan internasional yang didirikan pada tahun 2013 untuk mendukung para novelis yang naskahnya tidak diterbitkan dan atau diterbitkan secara independen di seluruh dunia. Pada perhelatan tahun 2015 lalu, Rainbirds milik Clarissa mampu mengalahkan ratusan entri lain.

Mungkin, status itu juga yang membuat saya memutuskan untuk memulai mencerna halaman demi halaman Rainbirds, selain testimoni dari Eka Kurniawan dan Dee Lestari pada muka dan punggung buku. Bagaimana saya bisa menolak godaan testimoni kedua penulis itu yang menyebut novel ini sebagai “debut menjanjikan” dari Clarissa?

Rainbirds berlatar pada tahun 1994 di sebuah kota imajiner bernama Akakawa. Akakawa sendiri dikisahkan berada di Jepang. Di sana, lelaki berusia 24 tahun bernama Ren Ishida datang untuk mengurus pemakaman dari kakaknya, Keiko Ishida, yang tewas setelah ditikam berulang kali.

Berawal dari rencana mengambil barang-barang terakhir yang dikenakan Keiko, Ren kemudian memutar haluan dengan membantu polisi menyelisik jejak-jejak yang ditinggalkan kakaknya itu. Tetapi, yang terjadi kemudian adalah secara tanpa sadar, dia menjalani hidup yang dijalani Keiko selama di Akakawa. Ketika datang ke tempat kerja Keiko, Ren mendapat tawaran mengisi posisi kakaknya tinggalkan karena mereka menekuni studi yang sama. Saat datang ke tempat tinggal Keiko, Ren juga diminta untuk tinggal di kamar yang sebelumnya ditempati Keiko.

Pergumulan dengan kehidupan di Akakawa juga membawa Ren bertemu dengan orang-orang di lingkar kehidupan Keiko. Ia bertemu rekan kerja Keiko yang sangat perhatian, murid Keiko yang mempunyai kecenderungan sebagai kleptomania, politikus yang sangat pendiam dan istrinya yang depresi, hingga orang-orang lain yang berpendaran mewarnai keseharian Keiko.

Tidak hanya itu, hari-hari Ren juga dijejali dengan nuansa magis yang datang selama ia menyelidiki misteri kematian Keiko. Ia acapkali dikunjungi mimpi-mimpi tentang gadis kecil berkucir dua atau menyadari bahwa dirinya tengah berada di tengah dialog imajiner dengan kakaknya.

Melalui pergumulan demi pergumulan itulah, Ren sedikit demi sedikit mampu menggulung tabir yang menyelimuti malam ketika kakaknya terbunuh. Meskipun, di sisi lain, ada harga yang harus dibayar. Ia harus mengetahui melalui kenyataan-kenyataan lain yang tak kalah getir. Kenyataan yang mungkin seharusnya tak perlu ia ketahui.

Aneka misteri yang ditawarkan Rainbirds memberikan banyak keunggulan yang menjadikannya menarik. Clarissa dengan piawai menyimpulkan tali-tali misteri tadi dan menjejalkannya lewat sebuah kota yang bernama Akakawa. Akakawa menjadi latar yang kuat walaupun kita tahu kota itu imajiner belaka. Lewat penggambaran suasana Akakawa yang senyap, asing, jauh, terpencil, serta berjarak, Clarissa seolah-olah memerangkap misteri itu agar lahir dan tumpas di tempat yang sama. Tempat yang, mungkin, ditenun dari teriakan cerita yang sebetulnya sunyi.

Tentu, ramuan ini bukan formula baru. Gabriel Garcia Marquez, dalam novel termashurnya, 100 Tahun Kesunyian, pernah berjumpalitan meramu kisah-kisah sedih lewat tempat imajiner bernama Macondo: desa yang terdiri dari dua puluh rumah terbuat dari batu bata mentah, dibangun di tepi sungai yang airnya jernih; yang mengalir melewati batu-batu yang mengilat, putih, dan besar seperti telur-telur dari zaman prasejarah. Eka Kurniawan, dalam Cantik Itu Luka, juga menganyam tragedi yang menimpa satu keluarga di tempat imajiner bernama Halimunda: desa yang dijejali kabut dan magis.

Tetapi, hal yang berbeda adalah Clarissa menempatkan semua kisah itu dalam satu masa, berbeda dengan Marquez ataupun Eka yang lebih “bersusah-susah” menganyam kisah lintas waktu. Perihal ini juga menjadikan Rainbirds cenderung mudah untuk dicerna dan dihabiskan dalam sekali duduk.

Selain itu, Rainbirds juga menggaungkan relasi-relasi yang hilang. Relasi antara Keiko dan Ren yang erat ditampilkan dengan baik oleh Clarissa walau Keiko sudah tiada. Saya bisa membayangkan Keiko maujud lewat rongga-rongga yang ada di tubuh Ren. Kehilangan yang dirasakan Ren adalah lubang yang hanya bisa diisi Keiko. Itulah yang membuat kehilangan yang ia rasakan menjadi kesedihan yang tidak lekas terobati.

Clarissa menjelaskan luka Ren lewat kalimat-kalimat seperti “Kesedihan itu sendiri tak akan menyakiti siapa pun. Hal- hal yang kaulakukan ketika sedang sedihlah yang bisa menyakitimu dan orang-orang di sekitarmu.” Atau “Masalahnya, luka emosional itu tidak terlihat. Tetapi selalu ada. Lukanya nyata.” Lewat kalimat-kalimat yang sama, saya juga merasakan kesungguhan Clarissa untuk bercerita bahwa kita bisa betul-betul mengetahui lekuk kisah seseorang justru setelah ia tinggalkan.

Secara ringkas, saya bisa menyebut Rainbirds sebagai novel misteri. Meskipun jalinan kisahnya cukup rumit dan tindih-menindih, gaya bertutur Clarissa -atau cara penerjemahan Lulu Fitri Rahman- yang mengalir membuatnya ringan untuk dibaca. Kau akan dibuat meresapi akan arti kepedihan, kemuraman, hingga kesepian yang terantuk dengan kebisingan hidup seseorang. Dan, segala silang sengkarut itu akan memberimu pemahaman bahwa meskipun kau merasa tahu segalanya tentang seseorang, bisa saja sebenarnya kau tak tahu apa-apa. Pengetahuanmu yang selama ini kau agung-agungkan, kelak, akan tanggal dan membuatmu merasa tak pernah ke mana-mana.

Related

You May Also Like

Java Jazz yang Selalu Dekat

17/03/2017Menjejak Blauran, Melihat Klandasan

04/03/2017