Busana adalah Identitas

Sekurang-kurangnya, dua stel kemeja berwarna biru-muda-agak-tua-sedikit-yang-memiliki-kode-pantone-658c pasti selalu tersedia di lemari setiap PNS Kementerian Keuangan. Soalnya, peraturan perklambian menegaskan betul kalau PNS Kemenkeu harus mengenakan kemeja itu, berpadu dengan bawahan biru tua, saban Rabu. Maka, haram hukumnya para PNS ini, termasuk saya, kalau hanya memiliki satu stel saja, apalagi tidak punya. Selain bakal dipandang dengan mata yang terpicing, tidak mengenakan seragam yang sesuai bisa berujung penjatuhan hukuman disiplin.

Sehingga, tak heran jika setiap Rabu, orang-orang begitu mudah mengenali PNS Kementerian Keuangan lewat seragam birunya. Di satu sisi, saya merasa dimudahkan dengan pengidentifikasian ini. Kerja-kerja kedinasan terasa jauh lebih mudah. Tetapi, di sisi lain, saya juga kesusahan kalau harus pergi di hari yang sama untuk melaksanakan “kerja-kerja non kedinasan”. Apa itu “kerja-kerja non kedinasan?’ Ehe. Baiknya tidak kita bahas di sini.

Ketentuan yang mengikat PNS Kemenkeu adalah satu dari sekian banyak fungsi busana. Semenjak mengenal ragam, busana berevolusi dari sebentuk bungkus tubuh menjadi pernyataan dari sebuah identitas. Ia menjadi perlambang sebuah jabatan, pangkat, bahkan ekspresi kebebasan. Lewat pakaian, seseorang menunjukkan dirinya adalah bagian dari satu hal. Lewat pakaian pula, orang-orang bisa “berbicara” tanpa perlu mengeluarkan suara.

Berbincang soal busana harus membawa kita kepada presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno, yang mafhum benar soal ini. Ia selalu bersetia kepada pakaian seragamnya dalam setiap penampilan. Setelan jas bergaya militer dengan kantung tempel empat buah dipadu dengan celana bahan selalu menemani Bung Karno ke mana-mana. Kopiah hitam juga selalu melekat untuk melengkapi citra kebesaran Bung Besar.

Lewat setelan itu, Bung Karno seolah ingin menunjukkan pengejawantahan dirinya sebagai perpaduan dan jembatan antara militer dan rakyat sipil. Ia juga mengusung kopiah sebagai penanda identitasnya sebagai seorang muslim.

Dalam wawancaranya dengan Cindy Adams, Bung Karno sendiri mengaku kalau seragamnya adalah sebuah pernyataan sikap. “Aku memakai seragam oleh karena aku Panglima Tertinggi. Rakyatku sudah begitu lama dijajah Belanda. Mereka telah dijadikan koloni selama ratusan tahun, mereka sudah lama diperbudak. Setelah kemerdekaan Indonesia aku proklamirkan, aku harus bisa memberikan kepada mereka sebuah citra, suatu kebanggaan. Maka aku selalu memakai seragam,” ujarnya.

Seperti Soekarno, Jose Rizal juga memilih pakaian sebagai caranya berbicara. Jose Rizal acap mengenakan jas mantel untuk membalut tubuhnya meskipun suhu musim panas dan musim dingin di negeri itu tak jauh berbeda.

Jas mantel digunakan Jose Rizal untuk mengasosiasikan dirinya dengan lelaki budiman penghujung era Victoria. Bagi Rizal, yang juga menulis dalam bahasa Spanyol, hal yang dilakukan dan ditunjukkannya adalah bagian dari rasa kebanggaan nasional sebagai rakyat Filipina.

Jika motif kedua orang itu mengenakan pakaian berkaitan erat dengan tendensi politiknya, Safia Minney berbeda. Ia bertungkus lumus membuat People Tree, sebuah jejaring fesyen yang mengusung etika bisnis dan kewajaran harga. Lewat label ini, Safia mengampanyekan industri fesyen yang “bersih”, yaitu ramah terhadap lingkungan, royal terkait pemberian upah yang baik bagi para buruh, hingga mendukung kemandirian ekonomi bagi para pengusaha yang tergabung dalam jejaringnya.

Safia juga tak ragu untuk berkoordinasi dengan mereka yang terpinggirkan, seperti para perempuan Bangladesh. Bersama mereka, Safia memproduksi pakaian dengan menggunakan bahan tenun tradisional mereka dengan pewarna alami dan ramah lingkungan. Didukung oleh dua perancang di People Tree, koleksi tersebut dijual melalui katalog yang menampilkan berbagai produk termasuk tas tangan, pakaian, dan bakiak.

Tak berhenti sampai di sana, Safia juga memprakarsai World Fair Trade Day yang dimulai pada tahun 1999 dan didukung oleh World Fair Trade Organization. Di tangan Safia Minney, busana diangkat jauh melampaui tendensi politik. Ia menggunakan busana sebagai moncong senjata yang diarahkan pada kesewenang-wenangan kapitalisme. Lewat caranya mengolah dan mengelola jejaring fesyen ramah, Safia memahat identitasnya sebagai oposisi industri busana besar. Ia adalah penyembuh borok yang melulu ditampilkan raksasa fesyen. Sorot matanya adalah semburat pembebasan buruh yang terbenam dalam kemiskinan.

Bagi Bung Karno, Jose Rizal, dan Safia Minney, busana adalah cara mereka menenun idealisme menjadi sebuah bentuk. Mereka sadar kalau busana lebih dari bisa untuk menampilkan diri secara kongruen dengan cita-cita besar mereka. Entah itu sebagai penyambung lidah rakyat, penghantam kungkungan penyiksaan, atau penganjur ekonomi yang berkeadilan. Ditambah kegigihan dan konsistensi dalam memakainya, citra yang mereka bangun kian terasa khas.

Jika urusan busana bagi seseorang saja bisa membentuk satu imaji yang besar, bagaimana dengan pilihan berbusana satu kelompok masif?

Penyeragaman seperti itu tak lain akan membangun imaji kolektif yang aduhai kuatnya. Seperti kita yang kian mudah mengasosiasikan baju loreng dengan tentara, atau warna cokelat tua dengan kepolisian. Imaji yang nantinya tersangkut terhadap pakaian-pakaian meski tiada seorang pun yang mengenakannya.

Ekses lain adalah mau tak mau penyeragaman pun akan membawa pemakainya patuh pada nilai yang terbawa pada seragam itu. Maka dari itu, kita akan memahami tentang pemilihan berbusana yang diatur sedemikian rupa; Dalam narasi positif, Pemerintah mengatur seragam para pamongnya, begitu pun Dokter, juga perawat, untuk menunjukkan kesamaan nilai yang mengikat juga memberikan tekanan asosiatif yang kian kuat.

Dalam narasi sebaliknya, pembatasan penggunaan berbusana juga pernah dilakukan untuk membelenggu orang-orang agar tidak mencaplok nilai-nilai di luar kaidah yang pernah ditetapkan. VOC pernah melarang pakaian Eropa, yang merupakan penanda yang jelas tentang kebudayaan dan agama para tuan tanah asing, dikenakan oleh sembarang pribumi. Topi, celana, dan, hingga taraf yang lebih sempit, yakni sepatu, khusus dikenakan agar mereka bisa membedakan orang-orang ini dari orang-orang Indonesia lainnya di Batavia, yang diwajibkan untuk setia pada pakaian tradisional dan tutup kepala mereka.

Sudah bisa ditebak kalau pelarangan itu membuahkan perlawanan yang keras di kemudian hari. Betul bahwa di satu sisi, mereka yang bersepakat akan suatu nilai mudah saya mengiyakan ketentuan penyeragaman. Tetapi, bagi mereka yang tidak sesuai dengan nilai tersebut, perlawanan akan lahir. Mereka akan memberontak. Mereka menolak penyeragaman, atau mengenakan seragam yang tidak boleh dikenakan. Bagi mereka, apa yang mereka kenakan adalah kehendak mereka.

Maka, lama-kelamaan busana akan berperan semakin luas. Orang-orang mengenakannya seperti memberi nilai kepada diri sendiri. Tubuh menjadi kanvas yang dicoraki. Jika mereka menginginkan suatu nilai dapat dilihat oleh orang lain secara kasat mata, mengenakan pakaian adalah cara yang mereka pilih. Apakah itu berarti pencitraan dari sebuah nilai atau perjuangan melawan penindasan.

Busana adalah kulit yang kita pilih. Jika Soekarno dan Jose Rizal memilih busana untuk pencitraan diri, Safia Minney memilihnya untuk perlawanan, sedangkan teman saya, Nia Nastiti, memilihnya sebagai ekspresi diri untuk menolak dewasa, maka apakah busanamu juga mencerminkan pernyataan yang tak mampu kau sampaikan lewat kata-kata?

Related

You May Also Like

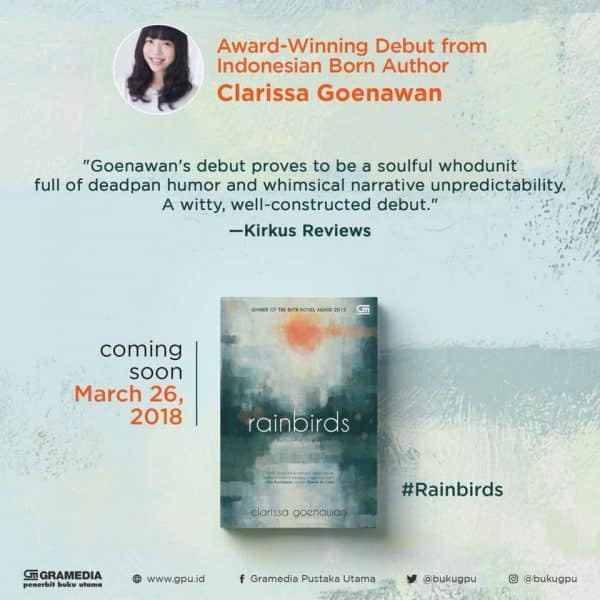

Rainbirds: Misteri yang Menanggalkan Pengetahuan

18/05/2018

242 Comments

Warm

Ngebaca uraian di atas, aku mendadak ngerasa kadar pengetahuanku jd drop,

Masukin feedly ah ..

Zia Ulhaq

Idem sama Om Warm!

Icit

*terpana*