Perihal yang berjejal dalam Manuskrip Sepi

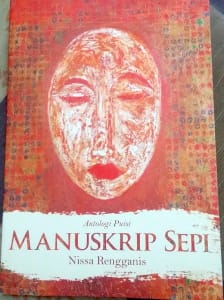

Judul : Manuskrip Sepi

Penulis : Nissa Rengganis

Penerbit : Gambang Budaya

Cetakan : I, Juli 2015

Tebal : vi + 85 hlm

ISBN : 978-602-72761-3-0

ulasan untuk buku Manuskrip Sepi

Dalam dunia di mana batas tidak lagi mengenal tapal, rangkaian peristiwa yang berlalu-lalang dapat seketika mengejar lalu tertinggal. Berita lahir dan luruh dalam gelanggang untuk kemudian merangkak hingga tiba di tengah riuhnya manusia. Hadirnya berita adalah sebuah titik dari siklus kehidupan berita itu sendiri. Manusia, yang memahami berita sebagai informasi, secara sadar atau tidak akan mengambil laku atas informasi tersebut. Secara resiprokal, informasi membuat konstruksi bagi tindakan manusia untuk bergerak melahirkan peristiwa-peristiwa baru.

Sebagian manusia bersikap acuh terhadap gugus peristiwa meski mereka berada di antaranya. Peristiwa, barangkali, terlalu lekat dengan kehidupan sang manusia, sehingga manusia memandang dirinya berperan hanya sebagai pelaku. Mereka berada dalam ekosistem peristiwa. Pada kondisi tersebut, mereka tidak sadar (atau tidak ingin) memosisikan diri berada di luar ekosistem tersebut.

Antitesis dari sebagian manusia ini adalah mereka yang berupaya melangkahkan diri keluar dari lingkaran peristiwa, mengedapkan napas barang sejenak, melihat dengan tenang riak-riak yang terjadi di sekelilingnya, lalu merekam dalam catatan-catatan yang ritmis. Mereka berada di dalam ekosistem peristiwa, namun berusaha menyeruak keluar untuk kemudian menyajikan persepsi atasnya.

Nissa Rengganis mencoba menjadi antitesis tersebut. Sambil bergerak di jalanan usia, ia sibuk menyuji peristiwa yang terjadi di tempatnya menapak: dunia. Nissa tidak terkesiap begitu saja pada rupa-rupa peristiwa. Dia cenderung menafsir adegan demi adegan kehidupan yang berwarna-warni. Tafsiran itu ia hadirkan dalam bentuk puisi.

Manuskrip Sepi menyajikan tafsiran-tafsiran Nissa atas peristiwa, baik yang dia alami sendiri maupun yang dialami orang lain. Nissa berusaha berdiri tegak sambil mengerlingi dunia tempatnya berada. Sebuah dunia dengan banyak kota, banyak wajah. serta gempita peristiwa. Cirebon, kota tempat Nissa tinggal, menjadi salah satu pengaruh desingan catatan-catatannya.

Reguklah

Air mata ini terlampau asin dari garam di lautan

Nelayan tak berlayar

Sudah lama kompas tak mengarah ke laut(Perempuan Pesisir Utara)

Di kota yang bersinggungan langsung dengan laut tersebut, Nissa merekam kegundahan para istri-istri nelayan yang, mengambil kata-kata Nissa, “dapurnya lama tak berasap” karena “para ayah menyimpan kerinduan” namun “tertahan di anjungan”. Nelayan tak dapat pergi karena siklus musim yang tidak beraturan. Kegetiran dan harapan yang saling menumbuk pada puisi ini melengkapi paradoks Cirebon sebagai kota pesisir yang nelayannya nestapa.

Paradoks pun tidak berhenti di situ. Cirebon, dengan liatnya menjadi kota yang asing, bahkan bagi para penduduknya. Dalam puisi “Menjadi Angin dan Api dari Sepi Tubuhku” Nissa menulis

Kota yang belum tuntas kubaca

Adakah lesat jejakku tertinggal di sana

Adakah bau tubuhku ikut tertimbun di dalamnya

Larik tersebut mencetuskan kekhawatiran dari Nissa untuk mengenali kotanya sendiri. Cirebon, yang berada pada perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi kota penuh lalu lalang. Pejalan yang singgah sejenak kemudian pergi sedikit banyak menuangkan identitas pada Cirebon. Semakin gaduh pejalan yang melintas, semakin banyak pula identitas yang tertuang. Lalu, Cirebon menjadi kota yang kabur. Kota yang seakan berlari menjauhi penduduknya, menjauhi Nissa. Lantas Nissa seperti khawatir apakah Cirebon terbentuk dari leburan keinginan dan budaya penduduknya, atau malah berakhir dalam kekaburan, seperti pada akhir puisi “Pulang”: Kendaraan berebut laju/ Berkejaran dengan Waktu/ Kotaku bising/ dan aku tetap asing.

Jalanan politik yang ditapaki Nissa makin menambah jumlah kekhawatiran yang terus mendesing menjadi larik-larik puisi. Politik membuat Nissa mengerling lebih luas dan memproduksi catatan yang melimpah. Nissa melompat-lompat dari satu belahan dunia ke belahan dunia yang lain untuk menekat apa-apa yang dicerapnya. Sayangnya, politik lebih mempersembahkan banyak luka daripada suka. Tak ayal, luka yang pejal menjadi bagian dari puisi-puisi Nissa. Dalam puisi “Kematian Demonstran Bima”, Nissa menulis ihwal demonstran yang meregang nyawa ditembak aparat saat menyuarakan penolakannya atas kehadiran pertambangan yang berpotensi merusak mata pencaharian penduduk Bima.

Tanah adalah ibu kandung yang tak boleh dilacurkan

Kami tak mengambil apapun

Hanya menjaga apa yang kami miliki

Durhaka seorang anak yang tak santun pada ibunya.

Lalu mengapa mesti ada peluru menembus tubuhmu

Juga pada tubuh-tubuh lain yang tak kukenal

Puisi yang dibuat pada tahun 2013 itu bahkan secara menakjubkan masih bersuara di tempat-tempat lain hingga kini. Benturan antara manusia dan kapital memproduksi pelik yang berserakan. Begitu juga dengan benturan antar sesama manusia. Dalam puisi “Sipon”, misalnya, Nissa bercerita tentang orang-orang yang menjadikan Widji Thukul, suami dari Sipon, sebagai simbol sebuah komemorasi tanpa isi.

Lima tahun lagi, Sipon

Para amnesia bangkit dari tidurnya

Membangunkan yang telah lama mati

Untuk kemudian meminum obat tidur lagi

Nissa berupaya keras mengingatkan peristiwa-peristiwa yang lalu agar tidak menjadi nisan yang berisi nama-nama, tetapi juga menziarahi unsur-unsur pembentuk peristiwa tersebut. Ada manusia di sana. Ada peran-peran yang ditinggalkan setelah peristiwa tersebut berlalu. Dalam “Sipon”, Nissa menyergah kita untuk tidak melupakan Widji Thukul sebagai seorang manusia biasa. Manusia yang seharusnya berdaulat atas nasib napasnya. Manusia yang memiliki orang-orang yang dikasihi dan mengasihi dirinya. Manusia dengan keluarga yang semerta-merta harus ditinggalkan tanpa mendapat sedikit pun penjelasan.

Kita diingatkan soal kemanusiaan. Bahwa setiap individu memiliki jiwa dan kehidupan yang sama dengan kita. Kemanusiaan, yang terreduksi menjadi sekedar statistik angka, mengusik rasa keadilan kita. Berita-berita tentang kematian menjadi urusan jumlah belaka. Nissa terus mengingatkan kita soal kemanusiaan yang hilang dalam setiap kematian. Tentang peluru yang masih berlari-larian sedangkan anak-anak mati, bukan sebaliknya. Kemanusiaan yang terreduksi itu dijejalkan Nissa pada puisi “Ishmael Beah”, “Darfur”, dan “Perempuan-perempuan Plaza de Mayo”.

Pada “Ishmael Beah”, Nissa mengingatkan tentang Sierra Leone yang muram. Keceriaan anak-anak yang dihabisi dan masa depan yang buram dihadirkan Nissa di sana. Katanya di sini tak ada lagi/ karnaval dan pesta kembang api/ hanya bising dentuman sepatu lars/ dan sesak kepulan asap mesiu. “Darfur” bercerita tentang ingatan yang serupa, di mana Kabar baik apa lagi?/ ketika kita hanya sepi pada tanah retak ini/. Sedangkan “Perempuan-perempuan Plaza de Mayo” mengumbar keletihan ibu yang merelakan anaknya pergi.Anakku, anak lelakiku/ Kapan terakhir kali kita bertemu?

Dalam ketiga puisi tadi, Nissa berpindah posisi menjadi seorang anak, seorang dewasa, serta seorang ibu. Nissa mencoba merasakan kehadiran yang tercerabut dari kehidupan mereka. Keluarga, alam, relasi sosial yang hangus ditelan asap-asap peperangan.

Namun tak selamanya Nissa bercerita tentang peristiwa yang jauh. Nissa juga mencatat pasang surut perjalanan hidupnya serta kontradiksi antara kehidupan tenang pada saat ini yang dibangun di atas puing-puing kekejaman di masa lalu. Kali ini, ia menuliskan melalui pengalamannya sendiri. Seperti halnya tertulis pada “Romusha”. Simak saja sepenggal baitnya: Di kereta/ Aku kerap merasa berdosa/ Duduk manis di atas tumpukan jasad Romusha.

Lebih jauh, Nissa juga tidak menafikan tendensi pribadi yang intim dengan kekasih, cinta, orang tua. Pada ranah yang pribadi ini, Nissa menjelma sebagai perempuan manis yang bermain-main dengan kesederhanaan puisi. “Aku Belajar Mencintaimu” bahkan secara banal dibuka dengan sepenggal lirik lagu dari band Dygta:

“Adakah seseorang yang melepaskanku dari kesepian ini”

Itu bait lagu, katamu

Tapi bolehkah aku mendadak puitis? kataku

Pada sisi ini, Nissa tidak melepaskan puisi-puisinya untuk melulu berpijak dan berpindah posisi menjadi orang lain, tapi juga berusaha menerjemahkan kekariban dirinya dengan peristiwa yang ia alami. “Cerita Ayah”, “Pulang”, “Jarak”, dan “Terperangkap” adalah kisah tentang kejadian yang dilalui sendiri oleh Nissa.

Manuskrip Sepi merupakan sebuah usaha Nissa Rengganis sebagai pencatat peristiwa. Usahanya itu, membuat 49 puisi yang terdapat pada Manuskrip Sepi memiliki warna yang berbeda-beda. Dalam keberbedaan tersebut, Nissa mengetengahkan rupa kabar-kabar agar tetap hidup dan hadir di sekeliling kita. Banyaknya puisi, menjadikan buku puisi ini sesak dengan penceritaan. Koridor yang membatasi cerita dalam puisi ini begitu lengkung hingga garis besar tema puisi betul-betul besar. Selain itu, dalam beberapa puisinya, Nissa menggunakan kata-kata yang sama seperti “sepatu lars” dan “rapal doa-doa” untuk menceritakan peristiwa dengan nuansa sama. Agaknya masih ada potensi yang bisa dieksplorasi oleh Nissa Rengganis dalam puisi-puisinya kelak, seperti mengambil koridor yang lebih kecil untuk menerjemahkan kejadian dalam tajuk tertentu mengingat Nissa masih bergulat dalam ilmu politik.

Pada peristiwa dan waktu yang terus berkejaran, Manuskrip Sepi memberikan jeda. Pada kegugupan dan kecemasan akan identitas kota, Manuskrip sepi memberikan ruang. Dan pada kesetiaan dan cinta yang sederhana, Manuskrip Sepi menyajikan rasa manis. Manuskrip Sepi, yang datang sebagai pengingat, memberikan cerita yang berjubal, banyak arti, tanpa sekalipun berusaha menggurui.

Related

Payudara

You May Also Like

#KartiniDJP Sukindar Setyaningrum: Tetap Menyusui walau Keluar Masuk Pedalaman Kalimantan

21/04/2017